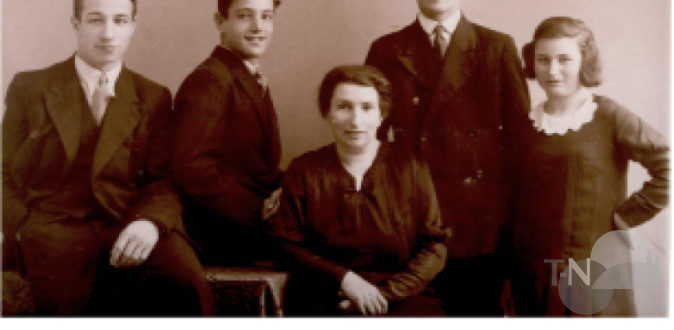

Oberursel (ow). Anlässlich der Verlegung eines Stolpersteins für Zerline Rohrbach am 26. März stellte Angelika Rieber in einem Vortrag im Kulturcafé Windrose zahlreiche Schicksale von Christen jüdischer Herkunft vor – von Ehepartnern, die in „Mischehe“ lebten, wie Zerline Rohrbach und von so genannten „Halbjuden“.

Die bekannte Historikerin erforscht seit fast 50 Jahren die Lebenswege und Schicksale jüdischer Familien aus der Rhein-Main-Region.

Bei ihren Recherchen über die jüdische Geschichte von Oberursel hatte die NS-Expertin festgestellt, dass es in der Taunusstadt eine Vielzahl von Opfern gab, die diesem Personenkreis angehörten. Tatsächlich hatte der Obertaunuskreis, wie das Ergebnis der Volkszählung von 1939 zeigte, den höchsten Anteil von Christen mit jüdischen Vorfahren in Hessen.

Über die tragische Situation der Christen jüdischer Herkunft, der „Mischehepartner“ und der „Halbjuden“ ist bislang jedoch noch wenig bekannt. Um das Thema stärker ins Blickfeld zu rücken, hat Frau Rieber unter Federführung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gemeinsam mit den Evangelischen Dekanaten eine Wanderausstellung entwickelt, die 2014 im Rathaus in Oberursel, 2017 in Bad Homburg und 2022 in Königstein zu sehen war.

In einem Begleitbuch sind die in der Ausstellung vorgestellten Biografien veröffentlicht, um damit, so die Historikerin, über die Schicksale dieser Familien zu informieren und weitere Forschungen zu diesem Thema anregen. In diesem Beitrag beleuchtet Historikerin Rieber beispielhaft die von ihr recherchierten Schicksale der vom Nazi-Regime verfolgten Christen jüdischer Herkunft.

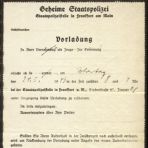

In einem Schreiben vom 19. Mai 1943 wurde Zerline Rohrbach von der Geheimen Staatspolizei „zur Erörterung“ vorgeladen und ersucht, am 24. Mai 1943 zwischen 8 und 9 Uhr bei der Staatspolizeistelle in Frankfurt, Lindenstraße 27, Zimmer 1 zu erscheinen.

Verfolgung der „Mischehepartner“

Zerline Rohrbach stammte aus einer jüdischen Familie und war in sogenannter „Misch-ehe“ mit einem Christen verheiratet. Ihr Mann war wenige Wochen zuvor gestorben. Nach Erhalt der Vorladung „war sie der Meinung, dass sie abgeschoben und nicht mehr nach Oberursel zurückkehren würde“, sagte der Sohn später.

Wiederholt habe seine Mutter geweint. In ihrer Verzweiflung setzte Zerline Rohrbach in der Nacht vom 22. Mai ihrem Leben ein Ende. „Ohne Zweifel liegt Selbstmord vor“ stellte das Polizeiprotokoll fest. Eine solche Vorladung hatten mehrere Oberurselerinnen erhalten, denn es handelte sich um eine gezielte Aktion gegen die jüdischen „Mischehepartner“ im Gau Frankfurt.

Auch Ihre Zugehörigkeit zur Kirche schützte die Betroffenen nicht. „Plötzlich und unerwartet fand ich mich ausgeschlossen“, so fühlten sich viele Christen jüdischer Herkunft, als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Sie wurden diskriminiert, verfolgt, zur Flucht aus Deutschland gezwungen, in den Tod getrieben oder deportiert und ermordet.

Während die jüdischen Partner in „Mischehen“ von den Deportationen 1941/1942 zunächst verschont blieben, wurden sie im Gau Frankfurt durch eine gezielte Aktion der Nationalsozialisten im Mai 1943 einzeln zur Gestapo bestellt, zunächst verhaftet und einige Wochen später nach Auschwitz deportiert und ermordet. Meta Schnitzlein und Bertha Röder wurden Opfer dieser Aktion gegen die jüdischen „Mischehepartner“.

Bereits einige Wochen zuvor, am 20. April 1943, an Hitlers Geburtstag, war der in Oberursel geborene Josef Schwarzschild in Steinbach verhaftet worden. Zerline Rohrbach muss nach Erhalt der Vorladung geahnt haben, was ihr bevorstand, und entschloss sich, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Seit dem 26. März erinnert ein Stolperstein an den tragischen Tod der Oberurselerin. Für Bertha Röder und für Meta Schnitzlein wurden bereits bei den Verlegungen 2021 und 2022 Stolpersteine gesetzt.

Auch die beiden Söhne von Zerline Rohrbach, die Kinder von Bertha Röder und Meta Schnitzlein, „Mischlinge ersten Grades“, und andere Oberurseler waren Diskriminierungen ausgesetzt und wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt. Noch im Februar 1945 erhielten zahlreiche „Halbjuden“ die Aufforderung „zum geschlossenen Arbeitseinsatz in Theresienstadt“, wurden jedoch nach kurzer Haft wieder entlassen. Zu ihnen gehörte auch Käthe Willacker, auf deren Lebensgeschichte Angelika Rieber erst vor wenigen Wochen durch die Enkelin aufmerksam gemacht wurde.

Der für Meta Schnitzlein im Jahr 2022 gesetzte Stolperstein. Foto: Angelika Rieber